[오종민 블로그]

프레젠테이션을 소셜미디어로… '프레지' CEO 알바이 인터뷰

#1. 첫 화면. 1부터 30까지 숫자가 쓰인 둥그런 판이 등장한다. 화면이 줌인(zoom-in) 되더니 '1'에 꽂히고 어느 농가의 사진과 함께 'I grew up in Aptos'(나는 캘리포니아 앱토스에서 자랐다)라는 문장이 뜬다. 화면이 2, 3, 4로 넘어가면서 같은 방식으로 학창 시절, 첫 직장, 결혼식 장면을 보여준다. 미국의 브룩 아렌스라는 사람이 만든 자기 소개 프레젠테이션이다. 제목은'30 Things About Me'(나에 관한 30가지).

#2. 발라즈 투라이가 만든'Sweet recipe to solve problems'(문제를 해결하는 맛있는 비법)이라는 프레젠테이션은 저 멀리 케이크가 담긴 접시를 보여주며 시작한다. 그 위에는 '먼저, 큰 그림을 그려봐요'라는 글이 적혀 있다. 갑자기 화면이 줌인되면서 접시 위 파리가 클로즈업되고 '그 후, 디테일에 주목하세요'라는 메시지가 뜬다. 그리고 본론이 전개된다. 모든 것이 움직이는 웹툰(인터넷 만화) 형식이다. 이 프레젠테이션에는 480개의 댓글이 달렸다.

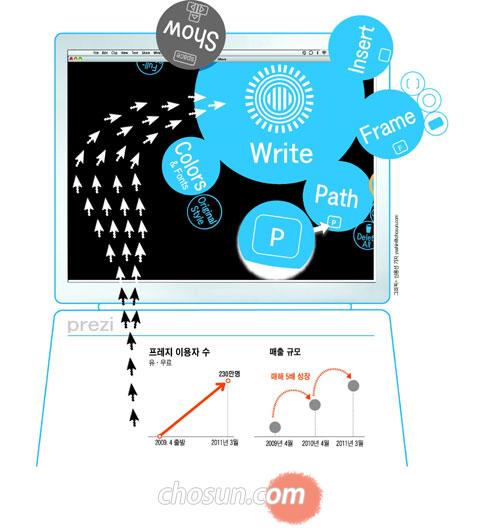

평범한 네티즌인 브룩과 발라즈가 만든 프레젠테이션은 업무가 아닌 '놀이'에 가깝다. 이 모든 게 프레젠테이션 프로그램을 개발하는 '프레지'(www.prezi.com) 웹사이트에서 일어나고 있다. 이곳에서 누구든 쉽게 자기 생각을 프레젠테이션 형태로 올려 공유한다. '인생은 무엇인가'부터 '수학을 재미있게 가르치는 법' '마케팅 실전'까지 주제도 다양하다. 개인뿐 아니라 학교·교회·기업들도 참여한다. 프레지 웹사이트는 생긴 지 2년도 안 돼 220개국 230만명의 놀이터가 됐다.

모든 정보 한눈에 보이고 줌인·줌아웃 자유자재…

현란한 광고같은 '발표' 누구나 공짜로 만들수있어

'파워포인트 킬러' 별명

이용자들이 창작물 전파사이트 존재 저절로 소문

프레지가 성장해온 과정은 유튜브·트위터·페이스북 등 소셜미디어가 전 세계 수억 명의 이용자를 확보한 것과 같은 모양새다. 그 공식은 이렇다. '재밌고 공짜다, 누구나 쉽게 콘텐츠를 만들어 공유한다, 저절로 소문이 나 이용자가 폭발적으로 늘어난다….' 프레지도 사람들이 공짜로 프레젠테이션을 제작할 수 있도록 서비스를 제공했고, 사용자들은 자기 창작물을 퍼뜨려 '프레지'의 존재를 널리 알리고 있다.

미국 하버드대 경영대학원에서 발간하는 학술지인 하버드 비즈니스 리뷰는 프레지를 가리켜 '파워포인트 킬러'라 평했다. 콘텐츠를 만들어 나누는 웹 2.0 시대의 '놀이문화'를 잘 포착했고, 이를 위한 서비스를 무료로 선사했기 때문이다.

지난 1일 방한한 프레지 CEO 피터 알바이는 "우리의 성장 속도는 이미 트위터를 앞질렀다. 예상을 훨씬 뛰어넘는 성공에 우리도 놀랄 뿐"이라며 말문을 열었다. 프레지는 2009년 4월 공식 서비스를 시작했고 헝가리 부다페스트와 미국 샌프란시스코에 본부를 두고 있다. 초록 줄무늬 니트와 같은 색의 애나멜 벨트를 하고 나타난 알바이 대표의 나이는 올해 32세다.

―프레지는 얼마나 빠르게 성장하고 있나.

"2009년 이후 매년 5배씩 매출이 뛰었다. 이용자 수는 230만명으로 그 증가 속도가 트위터보다 빠르다. 무료 동영상 강의를 제공하는 미국의 'TED'도 프레지 시연 25분 만에 투자를 결정했다. 직원 25명의 이 헝가리 벤처기업에 말이다. TED 무대에 서는 유명인사들이 'ideas worth spreading'(나눌 가치가 있는 아이디어)라는 캐치프레이즈 아래 우리의 프로그램을 사용하는 것이다."

―프레젠테이션은 기본적으로 정보를 전달하는 행위다. 파워포인트가 이 기능을 충실히 해왔는데 왜 사람들이 프레지를 찾는 것인가.

"미디어 환경이 변하고, 사람들의 기대 수준이 높아졌기 때문이다. 파워포인트나 애플의 키노트(Keynote) 같은 도구는 여전히 시장점유율이 90%에 달한다. 하지만 앞 페이지에서 다음 페이지로 이동해 생각을 단선적으로 전달할 수밖에 없다. 청중은 고정된 화면만 뚫어져라 쳐다보면서 발표자의 설명이 끝나기만을 기다려야 한다. 지루하고 전달력도 떨어진다. 17세기 이후 무려 300년간 지속된 방식이다."

―그럼 프레지가 개발한 프로그램은 기존 방식과 어떻게 다른가.

"'구글 어스'(위성사진을 이용한 위치 탐색 서비스)와 비슷한 방식이다. 한 화면에 모든 정보가 담겨 한눈에 조감이 가능하고, 필요한 정보를 줌인·줌아웃(확대·축소)해 강조하거나 숨길 수 있다. 여기에 웹툰과 동영상 그리고 텍스트가 유기적으로 섞여 마치 한 편의 TV 광고를 보는 것 같다. 현란하고 재밌다. 전달력이 높아지는 것이다."

―'재밌다, 효과가 있다'는 이유로 2년 만에 230만 이용자가 몰린 건가?

"파워포인트 같은 도구는 비싸다. 익히는 데 시간이 많이 걸리고 전문적이다. 프레지 서비스는 기본 무료고, 1시간이면 사용법을 익혀 쓸 수 있다. '대안'을 찾고 있던 사람들이 반길 수밖에. 신규 이용자 증가 속도가 빠른 이유는 기존 이용자들 덕분이다. 이들은 자기가 만든 프레젠테이션 작품을 이메일·블로그뿐 아니라 트위터나 페이스북에 올려 퍼뜨린다. 회사가 따로 마케팅을 할 필요가 없는 것이다."

실리콘밸리가 프레지의 성장에 주목하는 이유는 프레지가 자체 서비스로 수익을 거두는 비즈니스 모델을 개발했다는 점이다. 유튜브·트위터 등 대부분의 소셜미디어는 다른 제품의 마케팅 도구로 활용돼지만 자체적으로 안정된 수익을 내지는 못했다. 실리콘밸리의 고민은 여기서 시작된다. 이미 이용자들은 공짜에 익숙해졌고, 비슷한 서비스는 시장에 널렸다. 기발한 아이디어와 기술력만으로 기업이 성장하는 데에는 한계가 있는 것이다.

―'프레지는 기본 무료 서비스다'라고 했는데, 수익은 어디서 나오나.

"프레지는 무료인 '퍼블릭·에듀'와 유료 서비스로 세분화했다. 물론 기본적인 프레젠테이션 작업은 무료로 다 할 수 있다. 그러나 퍼블릭 단계 사용자는 자기 작품을 프레지 웹사이트에 공개해야 하고 작품에도 워터마크(디지털 이미지에 저작권 정보를 식별할 수 있도록 삽입한 패턴)가 찍힌다. 역시 무료인 에듀(학생·교사 대상)단계의 경우, 비공개 설정이 가능하고 워터마크 삭제 기능도 있다. 하지만 여전히 프레지 웹사이트에 접속한 상태로 작업을 해야 하는 불편함은 남는다. 그것마저 싫다면 연 159달러를 내는 유료 서비스를 사용하면 된다. 자신의 PC에 프레지 작업 프로그램을 설치해 꼭 프레지 웹사이트에 접속하지 않아도 작업이 가능하기 때문이다. 업무상 보안을 요하거나 인터넷 연결이 자유롭지 않은 환경에서 작업을 할 수 있다."

- ▲ 그래픽= 신용선 기자 ysshin@chosun.com

―무료로도 얼마든지 활용할 수 있는 셈인데, 그런데도 유료 사용자가 있나? 얼마나 되는가?

"유료 이용자 수나 비율, 매출은 공개하기 어렵다. 매년 유료 이용자 수가 6~7배 뛰고 있다. 이들은 대부분 30~35세고, 커뮤니케이션·광고·마케팅 종사자들이다. 구매력이 있을 뿐만 아니라 보안을 요하는 업무 종사자들이다. 분명한 시장이 있었고, 가격 결정 과정에서 '이 정도면 합리적'이라는 공감도 얻어낸 것이다."

―수많은 뉴미디어들이 반짝 성공을 거뒀다가 사라진다. 수익을 내는 비즈니스 모델을 개발하지 못했기 때문이다. 프레지는 예외적인데.

"우리의 성공은 '가격 결정'에만 있는 것이 아니다. 하버드 비즈니스 리뷰에서 우리 기업을 예로 들면서 이런 얘기를 했다. 혁신적인 비즈니스 모델이란 더 좋은 물건을 만들어 파는 것이지 이전과 비슷한 물건을 더 잘 파는 게 아니라고. 우리는 끊임없는 기술 혁신으로 이용자들에게 새로운 서비스를 제공한다. 최근 개발한 '프레지 미팅'은 집단지성 혹은 협업의 한 형태다. 하나의 프레젠테이션 작업 창에 최대 10명까지 동시 참여해 함께 만들 수 있다. 스마트폰에서 터치스크린 방식으로 프레지를 이용할 수도 있다."

―당신은 프레지 설립 이후 영입된 것으로 알고 있다. 개발자 겸 창립자는 어떤 사람들인가.

"헝가리 건축가인 애덤 솜라이-피셔와 컴퓨터 프로그래머인 피터 할라시다. 둘 다 30대 초반이다. 애덤은 자기 설계도를 발표할 때마다 답답함을 느꼈다고 한다. 큰 청사진을 펼쳐놓고 돋보기를 가져다 세부적인 모습까지 보여주고 싶었지만 그럴 수 없었기 때문이다. 친구인 할라시에게 그 점을 얘기했고 둘은 2007년 새로운 웹 서비스를 개발한 것이다. 미국 시장에 오픈베타서비스(정식 서비스를 전에 시행하는 시범 서비스)를 런칭했고, 젊은이들 사이에 인기가 높았다. 2009년에는 TED의 투자를 등에 업고 법인을 설립했다."

―전문경영인인 당신이 두 명의 개발자와 일하기는 어떤가.

"나 역시 스웨덴 병·의원에 대한 정보를 비교하는 웹사이트(www. omvard.se)를 개발해 운영하고 있다(그는 헝가리에서 태어나 어렸을 때 스웨덴으로 이민 갔다). 어머니가 편찮으셨을 때 이 병원, 저 병원을 전전하다 불편함을 느껴 만들었다. 그러다 프레지 개발자 두 사람과 의기투합해 대표직을 맡게 됐다. 나와 개발자들은 '불편한 게 있으면 아이디어로 해결한다'는 열정을 공유한다. 기본이 같기 때문에 어려움은 없다."

―작년 10월까지만 해도 '프레지'에 중국·일본어 서비스만 있고 한국어 서비스는 없었는데. 한국인 이용자들의 '극성'이 프레지 경영진을 움직여 한국어 서비스를 개발하도록 만들었다고 들었다.

"포스텍 4학년생인 노지훈씨가 미국의 파워블로거 제프 자비스의 블로그를 통해 프레지를 알게 됐고, 이를 주변에 알렸다. 그리고 작년 4월부터 프레지 본사에 '한글 입력이 가능하게 해달라'고 끊임없이 요청했다. 친구들과 함께 페이스북에 '프레지로 발표하는 한국인의 모임'을 만들어 운영하고 세미나도 열었다. 페이스북 구독자 수가 300명을 넘기면서 본사에서 관심을 갖게 됐고 작년 10월 한국어 서비스가 시작됐다. 프레지 사용 매뉴얼을 한국인 사용자들이 재구성해 번역한 '더미에게 물어봐! 프레지'라는 책도 나왔다."

―소비자가 나서서 프레지의 시장을 넓혀준 셈인데.

"한국은 세계에서 가장 적극적인 프로슈머(제품의 생산·개발에도 참여하는 소비자)를 가진 나라다. 한국 IT 발전의 토대 아닌가 싶다."

2011.03.11 조선 Biz

'경영... > 이 제품은.' 카테고리의 다른 글

| 빅 테이터에 대한 느낌. (0) | 2012.05.10 |

|---|---|

| 아이패드 (0) | 2010.05.12 |

| 마주보며 앞뒤로 사용하는 노트북PC 등장! (0) | 2010.04.30 |

| 영상 파일에 담긴 문자를 전자문서로 변환 (0) | 2009.11.12 |

| LED 밝기 내맘대로 바꾼다! (0) | 2009.11.12 |