1 전북 임실의 김일수 장인 부부가 한지용 닥나무를 삶고 있다. 이렇게 삶으면 껍질이 줄기와 분리된다. 전통한지 제조의 첫 과정이다.

1 전북 임실의 김일수 장인 부부가 한지용 닥나무를 삶고 있다. 이렇게 삶으면 껍질이 줄기와 분리된다. 전통한지 제조의 첫 과정이다.‘지(紙) 천년 견(絹) 오백 년’. 종이는 천년 가고 비단은 오백 년 간다. 한지의 생명력을 강조하는 말이다. 2007년 2월 당시 김명곤 문화부 장관이 ‘한(韓)브랜드화’ 6대 품목을 발표하면서 한글·한식·한복·한옥·한국 음악에 한지를 포함한 것은 이런 장점을 이어가겠다는 다짐이었다. 그 뒤 7년, 상황은 어떤가.

“나는 한지. 은은하고 조용할 뿐이다. 이 땅의 모든 이가 내 보살핌을 받았다. 한지 장판 위에서 태어나 창호지와 벽지 속에서 살았다. 한지로 만든 책을 읽고, 한지 위에 글을 써서 벼슬을 했다. 한지에 쓰인 어명은 생사를 갈랐다. 몇 겹 한지로 만든 갑옷은 화살도 막아냈다. 한지에 쓰인 불경은 평화를 전달했고 내면을 가다듬었다. 나로 만든 저화(楮貨·닥 나무 종이로 만든 지폐)가 많으면 부자였다.

책장·장농·함·반짇고리·부채 같은 생활 용품에도 나는 필요했다. 좀이나 벌레가 먹지 않게 옷을 싸두는 데도 썼다. 헌책으론 끈을 꼬아 표주박, 바구니, 소반, 쌈지단지, 방석, 필통, 자리깔개, 화살통 등을 두루 만들었다. 가난한 이들은 겨울 누비옷에 한지를 넣어 추위를 막았다. 대중국 외교에서도 필수품이었다. 나는 지식을 전파하고 생활을 윤택하게 만드는 매개자였다.

나는 삶의 마지막도 관여했다. 수의를 한지에 싸두기도 했고 보통 사람은 염도 한지로 했다. 아, 나는 부자와 서민 가릴 것 없이 도움을 줬다. 그런데 지금 내 처지는 어떠한가.” (1995년 국립민속박물관 간행 『한국의 종이문화』를 이용한 한지 내레이션)

불과 20여 년 전까지 한지는 우리 문화의 바탕이자 필수품이었다. 오랜 세월 천천히 드러나는 장점을 동시대인들이 보지 못했을 뿐이다.

2 한지 장인 김일수씨의 부인 강씨가 삶은 닥나무에서 떼낸 흑피를 칼로 긁어낸다. 옆에 쌓인 누런 것이 흑피. 전통 한지는 이렇게 손이 간다. 3 가평의 한지공방 ‘장지방’에서 외발뜨기 한지 제조 시범을 보이는 장성우 대표. 조용철 기자

2 한지 장인 김일수씨의 부인 강씨가 삶은 닥나무에서 떼낸 흑피를 칼로 긁어낸다. 옆에 쌓인 누런 것이 흑피. 전통 한지는 이렇게 손이 간다. 3 가평의 한지공방 ‘장지방’에서 외발뜨기 한지 제조 시범을 보이는 장성우 대표. 조용철 기자 정부가 차제에 석가탑을 해체해 봤는데 사리와 경이 나온 것이다. 가장 오래된 인쇄물인 국보 126호 『무구정광대다라니경』 인쇄본이다. 중국이 자기네가 만들었다고 생떼를 썼으나 2007년 국립중앙박물관은 “종이가 8세기 초 신라 닥종이”라고 발표해 논란은 끝났다. 긴 생명력은 한지 특유의 장점이다. 2012년 5월 대전시 유성구 안정 나씨의 묘에서 출토된 500년 된 편지도 한지의 특장을 과시한다. 만들면 수백 년 가는 한지.

적어도 신라 때부터 1500년 넘게 고객 만족을 줬던 한지는 장점 덩어리다. 전주산업대 윤승락 교수의 ‘기계 한지 제조 및 특성’ 논문(2002년)은 ‘전통 한지는 닥 섬유를 얼기설기 고루 얹어 찢거나 잡아당기는데 견디는 힘이 강하다’고 분석했다. 대한제국 말기 러시아 대장성이 편찬한 『한국지』도 ‘한지는 강인해서 밧줄과 그물을 만드는 데 좋다’고 했다.

생활 속 장점을 보여주는 연구도 있다. 2009년 전북 전주의 한 고등학교에서 ‘전통 창호지 창’과 ‘보통 유리창’을 비교했는데 창호지가 CO₂ 농도를 더 낮추고 환기량은 1.6배 높았다. 2011년 1월 ‘한지 내장재의 친환경적 요소 연구 분석’ 논문은 ‘음이온 방출은 일반 펄프보다 두 배이며 원적외선도 황토보다 더 높고 항균성도 우수하다’고 했다.

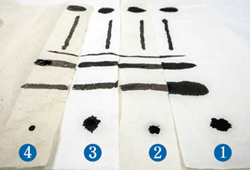

다음은 물에 적셔 짠 뒤 펴는 실험으로 질긴 정도를 살폈다. 화선지는 엉겨붙었다. 조심스레 펴도 몇 군데가 크게 찢어졌다. ③번은 화선지보다 쉽게 펴졌지만 본 모습은 없어졌고 몇 군데가 찢어졌다. 반면에 국내 닥으로 만든 두 한지는 찢기지 않고 원래대로 펴졌다. 김 교수는 “닥 성분 차이 때문인데 중국 닥은 따뜻한 곳에서 빨리 자라 힘이 없고 안 질기지만 한국 닥은 삼한사온을 겪어 찰지다”라고 말했다. 한지의 생명력이 긴 이유다. 화선지는 산성이라 전통 한지처럼 오래가지 못한다. 문제는 한지가 이렇게 좋은데 정작 생산 현장은 그렇지 않다는 점이다.

지난 10일 전북 임실 김일수(66) 장인을 찾았다. 여덟 살부터 한지를 만들어 온 그는 허름한 집에서 산다. 들어가니 부인 강씨(61)가 삶은 닥의 껍질을 벗기고 있다. 식칼로 훑자 누런 속이 나온다. 매해 겨울이면 아침 7시부터 저녁 6시까지 하는데 힘들어서 요즘 일당 5만원에 사람을 쓴다. 부부는 이날 닥 삶기를 했다. 볏짚을 태워 만든 잿물을 쓰고 황촉규에 풀어 김씨가 종이를 뜬다. 전통 수작업 한지는 ‘조선왕조실록’의 복본을 만드는 데도 쓰인다. 그러나 사업은 20년 전부터 내리막. 지금은 연매출이 3000만원 정도다.

경남 의령군에서 조그마한 한지 공방을 하는 신현세(67)씨는 16세 때 하루 보리쌀 한 되를 받고 한지를 뜨기 시작했다. 60년대엔 지금 공장 옆을 흐르는 청계 계곡을 따라 산꼭대기까지 80~90호 한지 공방이 있었다. 한때 재미를 봤지만 지금은 아니다. 가동률 50%에 1년 매출 6000만원. 원료인 닥 값 3000만원과 인부 삯을 빼면 자기 인건비를 버는 정도다.

다음으론 ‘규모가 제법 있는’ 경기도 가평의 장지방. 장성우(47)씨가 와병 중인 아버지 장용훈(77·중요무형문화재)씨를 대신해 4대째 가업을 이어가고 있다. 1800평 땅에 공방이 있어 다른 한지 업체보단 형편이 나아 보인다. 그러나 허덕거린다. 지난해 매출은 3억원인데 30% 원료비, 각종 비용을 제하면 순익은 6000만원 정도다. 집을 꾸려가기가 쉽지 않은 수입이다. 그것도 잘될 때 얘기다. 이틀간 둘러본 한지 업체의 실상은 그랬다. 겨우 숨을 쉬고 있다.

전통 한지업체는 1980년대를 고비로 급경사 내리막에 몰렸다. 최대 기반인 전주에선 93년 22개 업체가 조합을 만들었지만 2002년 파산했다. 일부는 남았지만 생산 기반은 붕괴됐다. 2012년 현재 수제·기계를 포함해 전국 한지 업체는 26개. 한때 수십 개가 넘었던 한지 업계에 무슨 일이 벌어졌는가. 중국과 태국 같은 외국산에 밀렸다.

장성우씨는 “80년대는 한지만 소비됐지만 90년대는 중국과의 가격경쟁에서 업체가 다 죽었다”고 말한다. 수제 한지만이 아니다. 기계 한지를 만드는 전북 완주군 ‘천양 P&B’의 최영재 대표는 절박하게 말한다. “한지 시장의 97~98%가 수입지다. 원료의 80% 이상을 수입한다. 국산 원료는 수입보다 2.5~3배 비싸다”라고 했다. 수입 닥은 바로 쓸 수 있는데 국내산은 삶고 가공하는 수작업이 필요하다. 기계로 하루 1t을 생산하는데 이를 손으로 하면 2~3명이 6개월 걸린다. 그는 “중국을 꺾을 힘도 없고 특히 수제 한지의 기반은 다 무너졌다”고 한다.

2010년 문화체육관광부 발간 『한지산업분석자료집』에 따르면 2009년 전체 24개 업체 중 17개가 100평 미만이다. 전북대 김동훈씨의 2013년 박사학위 논문도 ‘한지업체의 월평균 소득은 200만~400만원, 종업원 5명 이하가 62%’라고 지적한다. 영세 가내 수공업 수준이란 의미다.

태국도 한지 시장을 휘젓는다. 최 대표는 “2013년 초 태국은 원료인 동남아 닥을 ㎏당 8000원에서 1만원으로 확 올렸다. 라오스 같은 생산지의 가격이 뛰었다는 게 이유였다”며 “7년 만에 30%를 기습 인상했는데 대책이 없었다”고 말했다. 태국 업자들은 한국의 시장을 면밀히 살핀 뒤 공격한 것이다.

중국과 태국의 공세는 일제 강점기 상황을 연상시킨다. 고려대 송규진씨의 ‘일제하 한지의 생산과 수출’에 따르면 1920~28년 제지의 95% 이상을 조선인이 생산했다. 그런데 한지 명성이 높아지자 중국은 반값 이하로 짝퉁을 만들어 한지 시장의 70%를 장악해 버렸다.

그러나 남 탓만 할 수는 없다. 인쇄·서화용 한지 수요가 줄고 소비자들은 양지(洋紙)를 더 찾는다. 주거환경 변화로 창호지·벽지·장판지가 사라지고 농촌 부업에서 한지가 사라졌다. 환경이 완전히 변한 것이다. 한지의 미래는 어둡다. 2009년 전통 한지 장인은 24개 회사에 65명 있었는데 50세 미만이 23명이고 나머지는 70세까지 고령이다. 사양산업의 특징이다. 세계 고급 수록지(손으로 만드는 종이) 시장은 일본의 화지가 장악한다. 파리·뉴욕의 미술재료상에도 한지는 없다.

지금 한지 업계는 분투 중이다. 전북 전주·익산시를 중심으로 전통 한지 생산기반시설 현대화, 한지 종합지원센터 건립이 진행되거나 마무리됐다. 한지 닥섬유가 개발돼 유아복·내의·양말 같은 상품이 출시됐다. ‘천양P&B’는 한지 자동차 필터를 개발했다. 한지 납골함, 의료용품, 인공피부, 봉합사, 무균지도 개발되고 있다. 일본은 화지로 세계 시장의 80% 이상을 차지한 반도체 절연지나 방탄조끼, 1회용 수술복, 속옷을 개발했다. 잘하면 한지 시장이 712억원까지 확대될 수 있다는 전망도 있다. 세방화(glocalization)라고 불리는 21세기 패러다임에 한지가 기여할 수 있다는 것이다. 그런데 장밋빛 전망을 실현할 주역인 한지 생산 분야는 고사 직전이다. 최 대표는 “5년 뒤면 박물관에 들어갈 것”이라고 한다. 누가 어떻게 이를 막을 것인가.

청와대 행사에서 대통령은 한복을 입고 한식을 대접하며 한류 음악을 공연한다. 그런데 6대 한브랜드의 하나였던 한지는? 청와대 직원은 “국내외 귀빈에게 선물할 때 포장지를 부드럽게 감싸는 내피로 한지가 가끔 사용된다”고 한다. 포장지도 아니고, 부드럽다 한들 금세 쓰레기로 전락할 종이다. 용도를 그것밖에 못 찾나. 전통 한지도 제대로 대접하지 못하는 우리가 문화융성을 말할 수 있는가.

중앙일보 2014.02.15

안성규 기자, 이승률 아산정책연구원 연구위원 임보미 아산정책연구원 인턴